Peran Kaum Sufi dalam Islamisasi Kepulauan Nusantara, Harmoni Budaya dan Agama

Kamis, 27 Februari 2025 -

MerahPutih.com - Halo, Guys! Pernah dengar lirik lagu ini enggak?

Aku ini adalah diriMu

Cinta ini adalah cintaMu

Aku ini adalah diriMu

Jiwa ini adalah jiwaMu

Ya, ini adalah lirik lagu Dewa 19 yang berjudul "Satu". Lirik ini enggak bercerita tentang cinta erotis antarmanusia, melainkan cinta manusia kepada Tuhannya.

Saking kuat cintanya, manusia seperti 'menyatu' dengan Tuhannya. Bukan dalam artian fisik, melainkan secara rasa.

Lirik lagu tadi diambil dari konsep manunggaling kawula gusti (menyatunya hamba dan Tuhan) yang dikenalkan oleh Syaikh Siti Jennar, salah satu tokoh kontroversial dalam Islamisasi Kepulauan Nusantara. Ia diperkirakan hidup pada abad ke-16.

Konsep manunggaling kawula gusti muncul dari pengusung sufisme Islam atau kaum sufi. Ajarannya disebut tasawuf, yang berarti pengamalan agama melalui pengalaman individual (rasa/dzauq) secara mendalam demi mendekati Tuhan.

Seperti apa peran dan pengaruh mereka dalam Islamisasi Kepulauan Nusantara atau Indonesia? Yuk kita bahas.

Baca juga:

Sejarah Islamisasi Kepulauan Nusantara, Beberapa Teori tentang Kedatangan Islam dan Penyebarnya

Kaum Sufi dan Masyarakat Nusantara

Kaum sufi memiliki tradisi khusus dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu membentuk perkumpulan persaudaraan yang disebut tarekat. Ada guru yang mengajarkan dan murid yang mengikuti ajaran gurunya.

Guru-guru itu tadinya juga murid. Mereka punya guru yang garis keilmuannya (sanad) bersambung ke Nabi Muhammad.

Jadi, dalam pandangan kaum sufi, Nabi Muhammad adalah guru mereka. Dari Nabi Muhammad, ilmu tasawuf diturunkan ke murid-muridnya. Proses transfer ilmu dari guru ke murid ini berlangsung dalam tarekat.

Mereka punya seperangkat cara, sesuai tarekatnya masing-masing, buat mengamalkan ajaran agamanya secara mendalam, baik melalui seni maupun praktik khusus lainnya berupa zikir dan puasa tertentu guna melatih jiwa agar selalu dekat dengan Tuhan.

Pernah lihat tarian darwish berputar asal Turkiye yang diiringi dengan musik?

Itulah salah satu praktik sufisme Islam yang menggunakan medium kesenian.

Karena praktik-praktiknya yang mendalam dengan disiplin latihan-latihan jiwa dan menyerap aspirasi berkesenian, kaum sufi punya peran dalam Islamisasi Kepulauan Nusantara.

"Terdapat kesepakatan di kalangan sejarawan dan peneliti, orientalis, dan cendekiawan Indonesia bahwa tasawuf adalah faktor terpenting bagi tersebarnya Islam secara luas di Asia Tenggara," tulis Alwi Shihab dalam buku Akar Tasawuf di Indonesia.

Islam datang ke Kepulauan Nusantara secara bertahap. Agama ini juga enggak langsung diterima begitu saja oleh masyarakat Nusantara.

"Tidak setiap agama yang masuk ke suatu wilayah berkembang begitu pesat, apalagi di tempat bersangkutan telah ada agama yang cukup mapan," terang Tiar Anwar Bachtiar, doktor di bidang Ilmu Sejarah lulusan Universitas Indonesia, dalam buku Jas Mewah: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah & Dakwah.

Masyarakat Nusantara sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokalnya masing-masing yang semuanya itu ikut membentuk cara pandang, tradisi, dan perilaku.

Saat itu, masih ada pula kerajaan besar bercorak Buddha dan Hindu yang kuat di Nusantara.

"Kerajaan-kerajaan itu antara lain Sriwijaya (abad 7-14 M) dan Melayu (abad 7-14 M) di sebagian besar Sumatra; Mataram dan wangsa Sanjaya-Syailendra (abad 8-10 M) di Jawa Tengah; Mataram dari wangsa Isyana, Dharmawangsa, dan Erlangga (abad 10-11M)," ungkap Uka Tjandrasasmita, arkeolog sekaligus penulis buku Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi.

Jadi, kebayang kan, enggak mungkin mengubah (konversi) kepercayaan masyarakat secara singkat. Apalagi kepercayaan dan tatanan itu telah tumbuh dalam waktu yang panjang.

Baca juga:

Sejarah Indianisasi Kepulauan Nusantara, Bukan Sekadar Bollywood

Cara Kaum Sufi Meng-Islamisasi Nusantara

Ada beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Nusantara: Teori Arab, Teori India, dan Teori China. Masing-masing teori menjelaskan dari mana asal usul penyebar agama Islam di Nusantara.

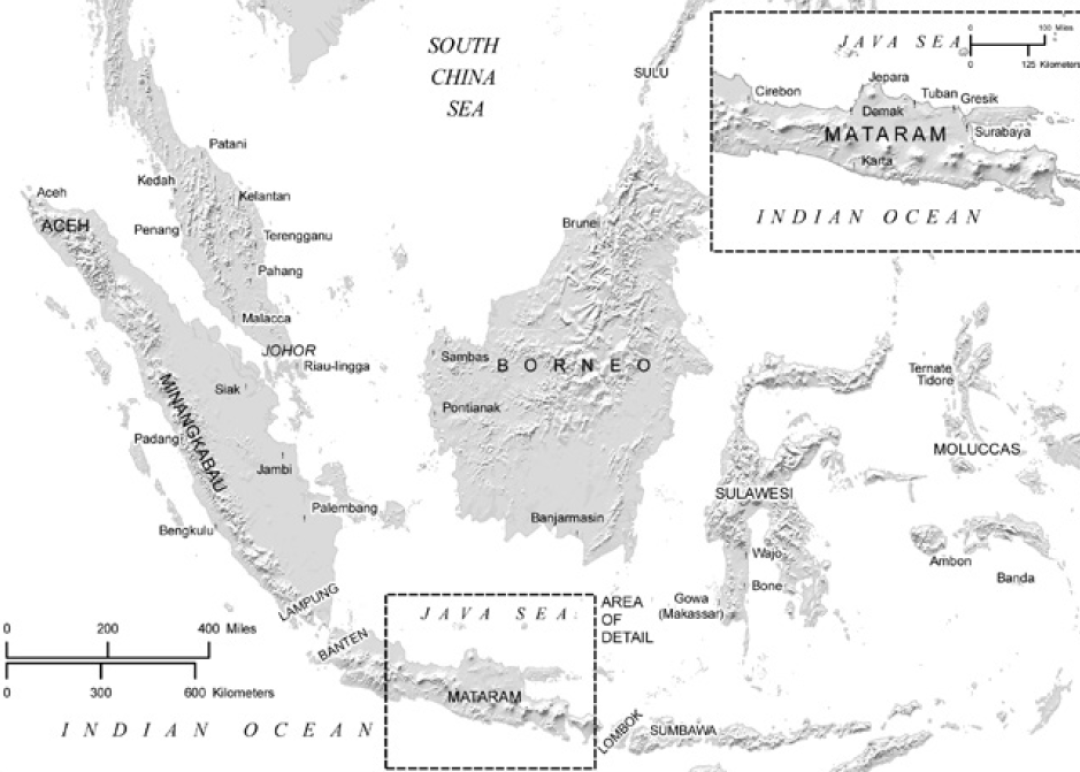

Para penyebar Islam masuk ke Nusantara dalam rentang waktu yang berbeda dan daerah yang beragam. Pesisir utara Sumatera atau Pasai (sekarang wilayah Aceh) dianggap sebagai daerah pertama yang kena pengaruh Islam.

Ada yang mengatakan Islam datang ke Nusantara pada abad ke-7 atau abad pertama Hijriah. Ada juga yang bilang Islam sebenarnya datang pada abad ke-12, ke-13, dan seterusnya.

Namun yang menjadi kesepakatan para ahli sejarah dan peneliti adalah Islam tersebar ke Nusantara lewat jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Eropa-Arab-India-Nusantara-China.

Jalur perdagangan maritim terbentuk sejak sebelum Masehi dan mulai menguat pada masa pertumbuhan kebudayaan India di Indonesia pada abad ke-4 M.

Karena itulah, para pedagang dianggap berperan dalam tahap awal Islamisasi Kepulauan Nusantara. Namun, perluasan dan penanaman agama Islam di Nusantara ternyata didorong oleh kaum sufi.

Mereka dianggap berhasil meng-Islamkan masyarakat Nusantara dalam jumlah besar secara bertahap sejak abad ke-13.

"Faktor utama keberhasilan konversi adalah kemampuan para sufi menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian dengan Islam atau kontinuitas, ketimbang perubahan dalam kepercayaan dan praktik keagamaan lokal," sebut Azyumardi Azra dalam buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII.

Gelombang sufisme Islam ke Nusantara enggak lepas dari situasi global. Perkembangan ajaran sufisme meluas secara global sejak jatuhnya pusat peradaban Islam di Baghdad (ibukota Irak sekarang) pada 1258.

"Perkembangan sufisme sebagai bentuk Islam yang dominan di seluruh dunia Islam sejak abad ke-13, terutama setelah jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol," tulis M.C. Ricklefs dkk dalam buku Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer.

Pasukan Mongol menyerbu kota itu dan menghancurkan manuskrip penting tentang berbagai macam pemikiran serta ilmu pengetahuan.

Karena kota itu hancur dan jatuh, para pemikir dan kelompok sufi mulai mencari wilayah lain buat menghidupi ajaran-ajaran Islam. Sebagian diantaranya menuju ke Kepulauan Nusantara.

Para sufi ini bisa berasal dari mana saja: Arab, India, China, dan Persia (Iran). Namun, cara mereka menyebarkan Islam mempunyai kesamaan, yaitu secara damai, sejuk, dan menghormati adat-istiadat penduduk.

A.H. Johns, seorang peneliti sejarah Islam di Asia Tenggara, menyebut bahwa kaum sufi pandai meramu (sinkretik) tradisi masyarakat setempat yang enggak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Kaum sufi mempertahankan kesinambungan tradisi masyarakat sebelumnya dengan cara memberi pandangan segar tradisi tersebut dari sudut pandang Islam.

Artinya, kaum sufi memberi pemaknaan baru terhadap tradisi lama yang dipertahankan agar sesuai ajaran Islam.

"Mereka siap memelihara kontinuitas dengan masa silam, dan menggunakan istilah-istilah dan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dalam konteks Islam," urai Johns dalam artikel "Sufism as a Category in Indonesian Literature and History" yang termuat di jurnal JSEAH Tahun Volume 2, Nomor 2, Tahun 1961.

Dengan begitu, kaum sufi enggak mengubah tatanan masyarakat secara instan dan main paksa. Kalau perubahan dilakukan secara instan dan paksa, pasti menimbulkan gejolak dan penolakan dalam masyarakat.

Baca juga:

Sejarah Kebudayaan dan Kesenian Masa Kerajaan Mataram Kuno, Dari Sastra, Musik, Hingga Relief Candi

Kaum Sufi dan Kerajaan Islam di Nusantara

Bukti kaum sufi melakukan Islamisasi secara bertahap dan menghormati adat-istiadat tampak dari pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir wilayah Nusantara.

Pengaruh kebudayaan India yang menempatkan raja sebagai pusat semesta dan penjelmaan dewa enggak ditolak secara keras oleh kaum sufi. Namun, mereka juga enggak langsung menelan begitu saja konsep tersebut.

Kaum sufi mengajarkan konsep tentang manusia sempurna (insan kamil).

"Ide manusia sempurna sesuai dengan gagasan politik berorientasi raja di Nusantara; keduanya mendukung ide tentang raja yang mahakuasa yang kemudian dirumuskan dalam istilah 'raja sufi' (sufi king)," kata Jajat Burhanudin dalam buku Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia.

Dalam konsep ini, raja memang punya hak-hak istimewa (privilege). Namun, hak-hak itu juga berbanding lurus dengan kewajiban yang harus mereka emban.

Raja mesti mempunyai kualitas kepemimpinan ideal, yaitu sifat-sifat Allah dalam dirinya. Misalnya adil, bijaksana, pengasih, penyayang, dan sejenisnya.

Atas dasar kemampuan itulah, raja berhak dan mampu menjalankan kekuasaan politik atas rakyatnya.

Dengan begitu, raja yang menerima atau memeluk agama Islam enggak kehilangan otoritas memimpin. Islam justru melegitimasi kekuasaan mereka dengan sudut pandang baru.

"Ia berperan bagi meningkatnya gagasan politik para raja yang mahakuasa," lanjut Jajat.

Maka Islam kemudian melembaga dalam kerajaan. Di Sumatera, ada Kerajaan Samudera Pasai yang berdiri pada abad ke-13. Lalu Kerajaan Aceh pada abad ke-16.

Di Jawa, berdiri pula beberapa kerajaan Islam. Contohnya Demak, Cirebon, Banten, Giri-Gresik, dan Mataram pada abad ke-16.

Keadaan serupa juga tampak di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan-kerajaan dengan penguasa Islam mulai muncul. Antara lain Banjar dan Kutai di Kalimantan pada abad ke-16, Ternate dan Tidore di Maluku pada abad ke-15, dan Gowa serta Tallo di Makassar pada abad ke-16.

Baca juga:

Sejarah Kerajaan Mataram Kuno Mengelola Sumber Pemasukan, Cerita tentang Pajak dan Penyelewengannya

Jejak Sufi Wali Sanga

Enggak hanya menyasar penguasa, dakwah para sufi juga menyentuh rakyat jelata. Kepada rakyat jelata, para sufi mengusung kesenian dan kebudayaan sebagai wahana Islamisasi.

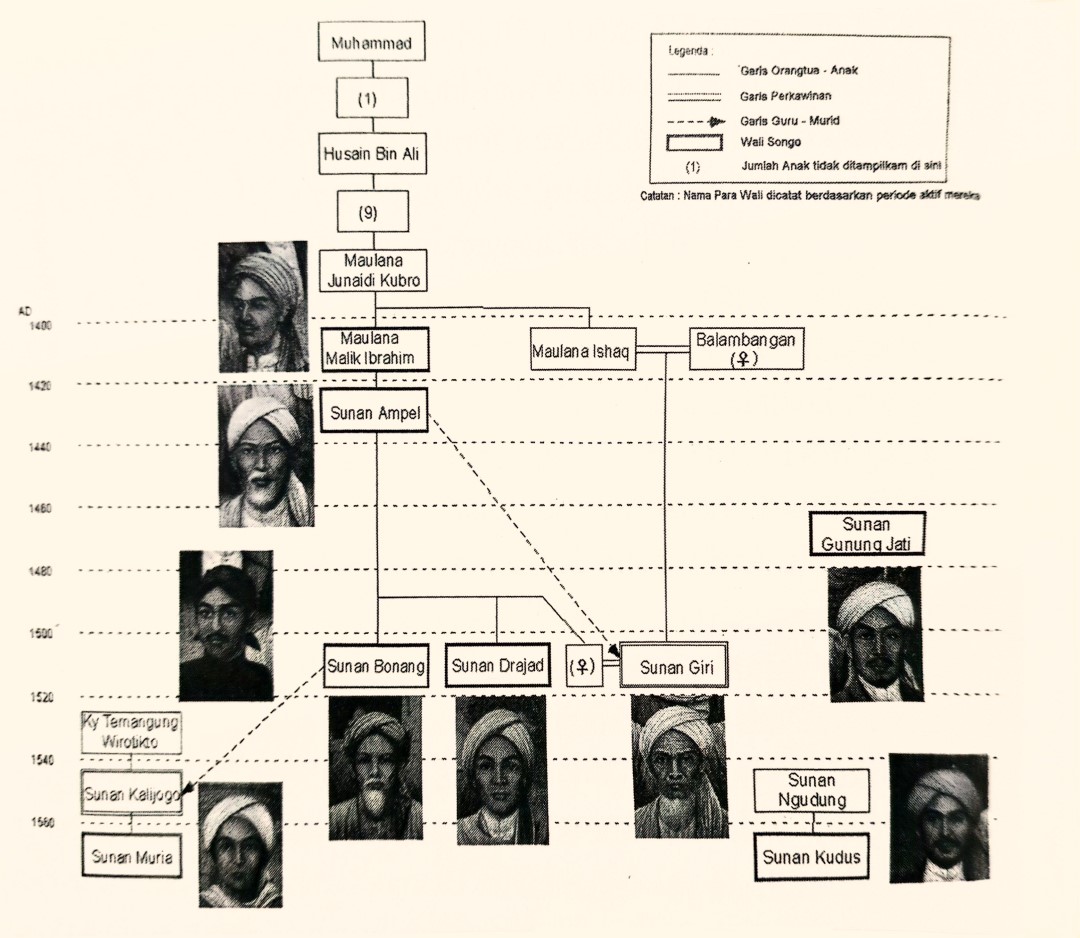

Di Jawa, para penyebar Islam dari kalangan sufi yang punya peran besar dikenal sebagai Wali Sanga atau Wali Sembilan. Sesuai namanya, mereka berjumlah sembilan orang.

Mereka hidup dalam rentang waktu abad ke-15 sampai ke-16. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Bonang Maulana Makhdam Ibrahim, Sunan Giri ibnu Maulana Ishaq, Sunan Drajat Maulana Syarifuddin, Sunan Kalijaga Maulana Muhammad Syahid, Sunan Kudus Maulana Jafar Al-Shadiq ibnu Sunan Utsman, Sunan Muria Maulana Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah.

Mereka semua masih punya pertalian darah dan keturunan dari penganut sufisme Islam asal kota Basrah (Irak). Namanya Al-Imam Al-Muhajir Ahmad ibnu Isa Al-Alawi. Garis leluhur orang ini juga bersambung ke Nabi Muhammad.

Artinya, Wali Sanga masih keturunan Nabi Muhammad. Meski begitu, mereka membaur bersama masyarakat setempat dan mengenali adat-istiadatnya.

Melalui persentuhan yang rapat (asimilasi) dengan masyarakat setempat, identitas kearaban mereka meluntur.

"Proses asimilasi dengan masyarakat Indonesia yang dialami keturunannya dapat dikatakan telah menghapuskan identitas kearabannya sehingga larut dalam struktur masyarakat setempat," tulis Alwi Shihab.

Enggak mengherankan jika dakwah sebagian mereka yang menggunakan wahana kesenian lokal yang telah dikenal sejak masa Hindu-Buddha dapat diterima penduduk. Tiga jenis kesenian lokal itu adalah wayang, sastra, dan musik.

Nah, begitulah cerita kaum sufi menyebarkan agama Islam di Indonesia pada masa lampau.

Apakah kita bisa membayangkan Nusantara tanpa pengaruh kaum sufi? Mungkin enggak.

Mereka adalah jembatan yang menghubungkan tradisi lokal dengan ajaran Islam, menciptakan harmoni yang bertahan hingga kini. Lalu, apakah kita sanggup menggunakan warisan ini buat membangun masa depan? (dru)

Baca juga: